A media primavera, la primera ola de calor del año llega a Monterrey. Todo parece moverse lento al cruzar una calle, caminar sobre la banqueta, o esperar en una parada de camión: la temperatura es sofocante. La ciudad como un gran sartén sobre el cual nos cocemos.

Al mismo tiempo, todo es diferente bajo la sombra de un parque con arbolado denso; aún mientras el sol achicharra a unos cuantos metros, ahí, bajo un encino o un álamo frondoso, hasta corre una brisa agradable. Las islas de calor son, como muchos de nuestros problemas, algo que construimos nosotras y nosotros mismos.

El Nuevo León del siglo XXI tiene posturas y una identidad bien definidas. El valor del trabajo es su brújula y la meritocracia el paradigma. Para problemas colectivos, imaginamos soluciones individuales: ¿hace calor? Compra un clima. ¿El camión tarda mucho? Muévete en carro. ¿Cortaron el agua? Instala un tinaco. Pocas veces en el pasado, los gobernantes locales priorizaron incluir áreas verdes de calidad o transporte público suficiente para la clase trabajadora regiomontana. El resultado es una ciudad hostil —al grado de tornarse progresivamente inhabitable— y una sociedad atomizada, replegada hacia su vida privada, convencida de que lo público no existe o no es el camino para resolver sus problemas.

Esta ideología regiomontana despolitizante es un conjunto vasto de ideas y narrativas que se han difundido con mucho éxito por toda el área metropolitana. Comenzó como un relato literario entre las élites industriales, pero a través de su control de los medios de comunicación, de la educación privada, de los símbolos del Estado y de las artes, se propagó hasta convertirse en la cultura regiomontana sin más. Durante décadas, su hegemonía parece no haber tenido contestación.

Pero nunca hay dominación sin resistencia, y nunca se corta por completo el tejido que une a la gente. En Monterrey hay ejemplos históricos de distintos sectores sociales que lograron conquistar derechos a base de apoyo mutuo y cuidado colectivo. Desde los obreros de principios del siglo XX que, ante la necesidad de hacer huelga por abusos patronales, formaron sociedades mutualistas en las que cada miembro aportaba una cantidad para poder sostener al colectivo mientras que la empresa no les pagaba su salario —en tiempos en los que los sindicatos charros aún no se apropiaban de su lucha—. O las redes de personas de la diversidad sexo-genérica que, cuando sufren el rechazo de sus familias biológicas, forman familias nuevas en donde encuentran seguridad y cariño. O las mujeres tomando las calles, plazas y avenidas cada 8 de marzo, clamando “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”. O los refugios para personas migrantes que pasan por aquí. Estos movimientos han sido siempre estigmatizados, retando la narrativa oficial, y por lo tanto, se ven invisibilizados. Pero su fuerza no se apaga.

Y estas redes no paran de extenderse. Desde Monterrey también se lucha por defender a sus ríos, sus montañas, sus bosques, sus mantos acuíferos y su fauna. Nos hemos reconocido como parte de un ecosistema más grande que incluye no solo a sus habitantes humanos. Lo mismo ocurre con la ciudad misma: ciudadanas y ciudadanos ahora luchan por conservar los edificios antiguos y el patrimonio que le dan identidad a la urbe. Y al mismo tiempo, se busca adaptar nuestras calles y banquetas para que sean amigables con todas las personas. Hasta se protesta en contra de los responsables del genocidio en Palestina para que reconozcan el derecho de ese pueblo a vivir en su tierra. Todo eso también es Monterrey.

Las sociedades humanas están siempre dando vueltas en un gran juego de narrativas y contranarrativas. Hilamos historias épicas de héroes/heroínas y villanos/villanas, teorías populares de causas y consecuencias y del bien y el mal. Y la verdad es que en Monterrey hay mucha, mucha resistencia que puede desafiar la narrativa hegemónica del trabajo y la meritocracia. Hablar de cuidado mutuo y de tejido social nos permite imaginar otra forma de ciudad, otra forma de colectividad.

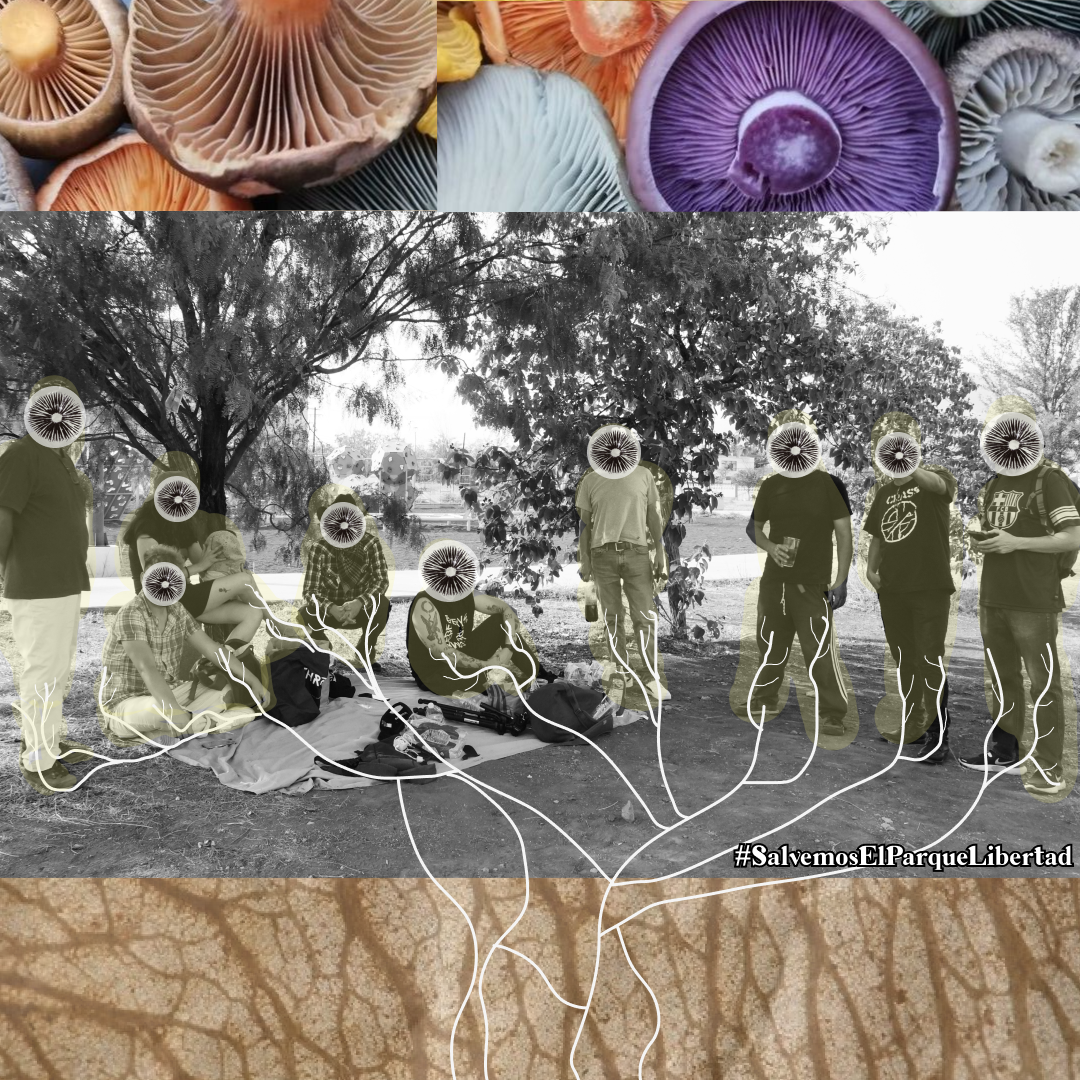

Recientemente encontré la palabra que describe este tipo de unión y solidaridad, sin relaciones de dominación, ni asimetrías, ni desigualdades: anarcofungismo. Una bella metáfora que convierte la línea política del anarquismo en un símbolo que, además de cautivar, es una imagen inspirada en el sistema real y tangible del reino de los hongos. Las narrativas en las que cree la gente la llevan a adaptar su comportamiento de distintos modos; si bien no es el único factor determinando el accionar colectivo, es una fuerza importante. Quizás esta nueva narrativa eche raíz en Monterrey… o más bien, forme un micelio.

¿Cómo se vería el micelio regiomontano? ¿Cómo las redes de cuidado mutuo unirían a las millones de personas que habitamos la metrópolis? A través de un modo de organización híper-local. En lugar de tomar el típico enfoque de un gobierno —centralista, de arriba a abajo, sobrerrepresentando a las élites sociales—, la manera de hacer frente a muchas de las problemáticas de nuestro tiempo es la coordinación entre vecinas y vecinos, compañeras y compañeros, colegas, amistades… Reconocer la interdependencia social y ambiental, de lo cercano a lo lejano, sin dejar a nadie fuera. Proteger el territorio inmediato que habitamos y elegir, juntas y juntos, lo que aceptamos y no aceptamos en nuestra comunidad.

Una contranarrativa que abrazar.

Redes sociales del autor

@mty.antropologico